编者按:合同节水管理是贯彻落实“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路的有力举措。“十三五”期间,各地积极推动合同节水管理工作,在公共机构、高耗水工业、供水管网漏损控制等领域实施了一批合同节水管理项目。我们在全国已实施的合同节水项目中遴选典型案例奉献给广大读者,为各地推广合同节水管理工作提供经验借鉴,调动更多的社会力量参与节水事业,大力促进节水服务产业发展。

率先垂范促节水 敢为人先效合一

——武汉工程大学合同节水项目案例

一、合同节水勇先行

武汉工程大学现有武昌和流芳两个校区,共占地约130.8万m2。学校管道破损漏水频发;两校区间隔较远,供水点分散,管理难度较大;非节水器具占比较高,部分用水器具基本老化,“跑、冒、滴、漏”现象严重;管网计量除计费水表外没有分区计量和分建筑分类别用水计量。

学校年供水总量常年保持在200万m3以上,且有逐年攀升趋势,2017年已高达277万m3,管网漏损严重。2017年生均用水280L/(人·d)(家属区用水除外),远高于《武汉市主要行业取(用)水定额》(DB42/T 349.1—2014)规定的178L/(人·d),高出幅度57%。虚高的用水量引起学校高度重视,2018年6月,学校率先按照“节水效益分享型”模式,对校园合同节水管理进行公开招标,引入武汉博水信息科技有限公司(以下简称“武汉博水”)对校园进行全方位的节水改造,快速提升学校用水管理水平。

二、多措并举组合拳

合同约定在3年合同期内,由武汉博水投资529万元对学校进行全方位全系统节水改造。武汉博水与学校分享节水收益比例为第一年86%:14%,第二年83%:17%,第三年80%:20%。

1.供水管网勘探测绘

项目启动后,立即开展供水管网勘探测绘工作,全面更新全校区地形图、全面探测定位供水管网,共测绘地形地物地貌130.9万m2,探测测量管线长度40376m,形成全面准确的1:500供水管网地形图(见图1)。在新地图的指导下,进行了全面计量监控设计、管网改造设计、泵房供水区域重新界定、非常规水源再利用管网设计等一系列前期准备工作。

图1 供水管网勘探测绘工作及新地图

2.三级计量监测体系建设

一级校区计量:以水源点计费水表为基础建立以校区为监控对象的一级计量;

二级DMA(独立计量区域)计量:根据管网走向,按照DMA分区计量原则,合理划分小管网区域,设置DMA分区计量;

三级建筑计量:按照分类用水计量的原则,对同类建筑主体进行分类计量,对重点用水建筑实施独立计量。

设计安装一级总表、二级区域表、三级建筑表共90块,将两个校区人为划分为16个独立DMA区域,在每个区域的进水管和出水管上安装流量计,实时监测各区日用量变化和夜间用水变化,通过智慧水务管控平台大数据综合分析,形成标准统一的漏损指数,并结合可视化的图形界面,在漏损报警的同时给出不同漏损大小的形象化提示,极大方便了管理人员对于管网漏损的实时判定。计量点布置图见图2。

图2 计量点布置图

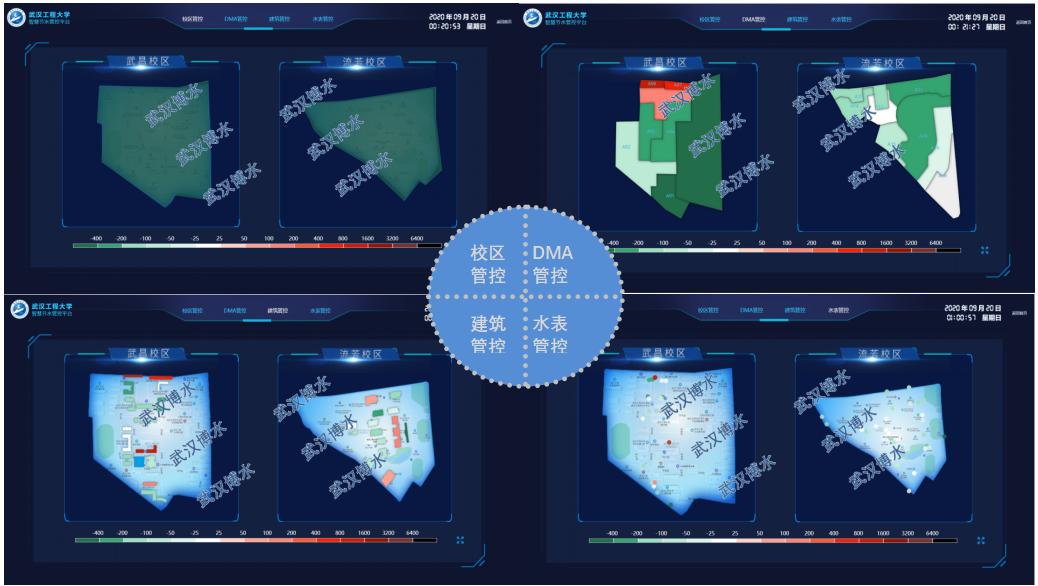

3.智慧大数据节水管控平台开发

武汉博水创新平台计量统计分析机制,建立了统一的大数据分析漏损指数化报警机制,已经实现报警、勘探、维修OA管理,使节水管控平台真正实现智慧化、可视化、一体化、流程化。智慧节水管控平台部分界面见图3。

平台可以实现GIS正反向导航查询,保留了实时自定义动态水平衡分析和报警定位、用水定额管理、各类报表分类统计、用水信息网上实时发布功能。同时在PC端基础上开发了移动端智慧节水微服务平台(见图4)。

图3 智慧节水管控平台部分界面

4.智慧管网信息化平台开发

在管网图的基础上开发了一套基于Web浏览器的智慧管网信息化平台(见图5),全面解决了专业软件的局限性,实现建筑、管线、管网节点(各类阀门、水表、消防栓等非管线类附属设施)、转压泵房等地理信息的各种分类快捷查询,实现爆管维修停水关阀分析、停水影响区域分析,实现直接点击任意地图要素的快速查询。

图4 智慧节水微服务平台部分界面

图5 智慧管网信息化平台提供的信息辅助

5.非常规水资源利用建设

项目对武昌校区进行了井水管网系统改造,使之与自来水管网完全隔离,解决生活用水水质问题。只在井泵房泵出管道处设置一处与自来水管网连接的阀门,确保雨水或井水不够使用时进行自来水补给。同时预留井水管网与后期雨水、中水回用管道连点,确保后期雨水、中水和井水形成互补,提高管道系统的使用效率,达到节水减排的目的。

非常规水资源管网改造时,在水源端安装了总计量表,根据测试每天平均用水量约150m3,每年约节水54.7万m3。非常规水资源利用管网改造长度452m,管网改造点15处,改非常规水用水点96处(见图6)。项目增设绿化用水专用取水栓7个,建立绿化取水与消防用水管理制度,全面规范绿化与消防用水行为。

图6 非常规水管网改造施工现场

6.用水器具全面改造与维护

对容易形成长流水和不符合《节水型生活用水器具》要求的用水器具,通过对其整体更换、维修并长期跟踪巡查,确保正常使用(见图7)。项目期间已累计更换高位水箱136个、沟槽节水水箱261个、延时阀760个,更换后节水效率约在35%左右。

图7 改造与维护用水器具

7.局部改造理顺管网建设

经过3个月的反复查漏修漏,两校区供水压力大幅度提高。管网改造施工现场见图8。

图8 管网改造施工现场

稳定压力后,拟定管网改造优化方案。累计改造管网46处,调整阀门8处,重新界定泵房供水区域,分离教学生活用水和消防用水管网,分离非常规水与生活用水管网,各区域管网压力逐渐趋于合理平衡。在此基础上进一步理顺计量关系,提高智慧节水管控平台运行效率。项目进入第二年度后,地下管网破损漏水显著减少,从治标到治本,全校区管网已经进入稳定运行阶段。

8.持续漏水勘探修复工作

项目期间,专业漏控队伍共发现漏点136处,其中大漏点漏损达1000多t/d,小漏点也有50t/d。对探测到的漏点,立即进行了开挖修复。对学校原有的10块普通水表进行更换改造。漏水勘探修复现场见图9。

图9 漏水勘探修复现场

9.智慧水务监控中心建设

建设学校统一的智慧水务监控中心(见图10),可对整个校园的供用水情况进行监控,遇到异常情况可进行远程指挥调度。

图10 校园智慧水务监控中心效果图

三、节水效显著树立标杆

项目已成功运行两年多,2018年9月至2020年9月,通过合同节水管理已为学校直接节省用水2928542m3,直接节约水费7233499元。第一个考核年度节水率43.24%,第二个考核年度节水率54.76%(扣减疫情用水后),目前学生人均用水量下降到163L/(人· d)(扣除教工住宅区用水后),低于《武汉市主要行业取(用)水定额》(DB42/T 349.1—2014)规定的178L/(人·d)。预计3年合同期内为学校至少节约水费1000万元。改造后的设备合同期满至少可以再运行5年以上,保守估算可再为学校节约1600万元的水费,项目累计节水效益达2600万元以上(按照当前水价2.47元/t测算)。扣除节水服务公司分享效益830万元后,学校获得净收益1770万元。

2019年武汉工程大学合同节水管理项目被教育部评为“教育系统合同节水管理优秀项目”(见图11),被武汉市水务局评为“合同节水管理示范项目”,为全国建设节水型高校起到良好的示范引领作用。项目运行以来,已经有10余所高校慕名来到武汉工程大学进行调研,讨论学习先进的合同节水管理模式,见证显著的节水成果。同时,水利部官网、湖北省水利厅官网、中国发展网、湖北日报、武汉工程大学校园网、搜狐网、腾讯网等对此进行宣传报道。

图11 合同节水管理项目被教育部评为“教育系统合同节水管理优秀项目”